它憑什么成為顯微CT 中的“愛馬仕”?科研人都在用的比利時 Neoscan 顯微CT 揭秘!

你是否也曾為看不清材料內部結構而苦惱?

是否在尋找一臺操作簡單、

掃描快速、圖像清晰的顯微 CT ?

40 年歷史沉淀,

一直站在 Micro-CT 技術革新的前沿,

Neoscan 正在成為最懂你的顯微 CT!

Neoscan 品牌歷史

起點:從一位年輕科學家的博士項目開始(1980)

1980 年:故事的序章開啟于 1980 年,當顯微斷層掃描技術(micro-CT)被構想時,它還只是(Alexander Sasov)博士項目中的一個概念。

1983 年:Alexander Sasov 于 1983 年完成了該項目的答辯。

1987 年:顯微 CT 技術取得了持續的發展,催生了大量科學出版物,其中包括1987 年在《Microscopy(顯微學)》期刊上發表的一篇長達 24 頁的綜述文章。

1993 年:Alexander Sasov 博士在法國蘭斯大學(University of Reims)物理系安裝了第一臺顯微 CT 系統。

Alexander Sasov 博士,Neoscan 的創始人和現任 CEO ,他的遠見卓識不僅預見了這項技術的未來,更親手培育了它的成長。

突破:從 SkyScan 到 Neoscan,一位工程師的進階

1996 年:Alexander Sasov 博士在比利時共同創辦了SkyScan 公司,并擔任ceo和所有 SkyScan 顯微CT設備的設計師。憑借其創新的設計,SkyScan 迅速發展為顯微 CT 系統供應商。

2012 年 :SkyScan 被布魯克公司(Bruker)收購,并更名為 Bruker Micro-CT。

2019 年:Alexander Sasov 博士于 2019 年離開布魯克公司,重新出發,創立了 NEOSCAN。借助一支強大、富有經驗和活力的團隊,他將四十年來在顯微CT領域積累的專業知識轉化為一系列系統,為全球科學家提供服務。

2024 年:桌面式納米CT——Neoscan N90 震撼登場,將復雜的納米斷層掃描技術帶到了桌面!

2025 年:Neoscan NXL 臺式大倉顯微 CT 震撼發布,專為“大樣品+高密度”樣品而生!

NEOSCAN 專注于開發易于使用且高度“個性化”的臺式顯微 CT 設備,旨在革新三維顯微技術——正如三十年前個人電腦所引發的技術革命那樣。

Neoscan 到底有何不同?

性能出眾——超高分辨率與超大樣品倉

Neoscan 最新推出的 N90 高分辨納米 CT 最小體素尺寸可達 40nm !還可選配 XRF 系統,進行成分分析!無論是探測電極材料中的微觀缺陷,還是對電子元件或生物醫學領域中骨組織、細胞等樣品進行精確的三維重建與深入分析,都能輕松勝任,以其超高的分辨率提供清晰的數據支持。

NEOSCAN NXL 臺式大倉顯微 CT 是一款專為大尺寸、高密度物體設計的高性能臺式顯微 CT 掃描儀,搭載強大的 150 kV / 75 W 微焦點X射線源與超大幅面平板探測器,能夠輕松掃描 32*54 cm 超大樣品。

操作簡單——界面直觀易用

Neoscan 顯微 CT 采用臺式設計,安裝環境要求低,占地面積小,極大地方便了設備的安裝使用。采用簡化的操作流程,用戶可以通過系統內置的大量預配置設置,快速啟動掃描,并獲得最佳成像結果。

穩定可靠——設備免維護

Neoscan 顯微 CT 采用閉管透射式 X 射線管,無需抽真空減少等待時間,無需定期換燈絲,使用成本低,設備免維護。

軟件免費——功能豐富

流程化處理,界面直觀。軟件整合了掃描、重構、計算、輸出模型等多種功能,無需在多種軟件中切換,方便易用。軟件免費,不限拷貝,支持遠程診斷。

選配件豐富——滿足多種測試需求

溫控樣品臺:低于環境 40℃ 到 120℃

力學樣品臺:拉伸 1000N - 壓縮 1000N

自動進樣系統:24個樣品位,自動進樣掃描和數據處理。讓設備在夜間無人值守工作,節約人力和等待時間。

Neoscan 有哪些應用?

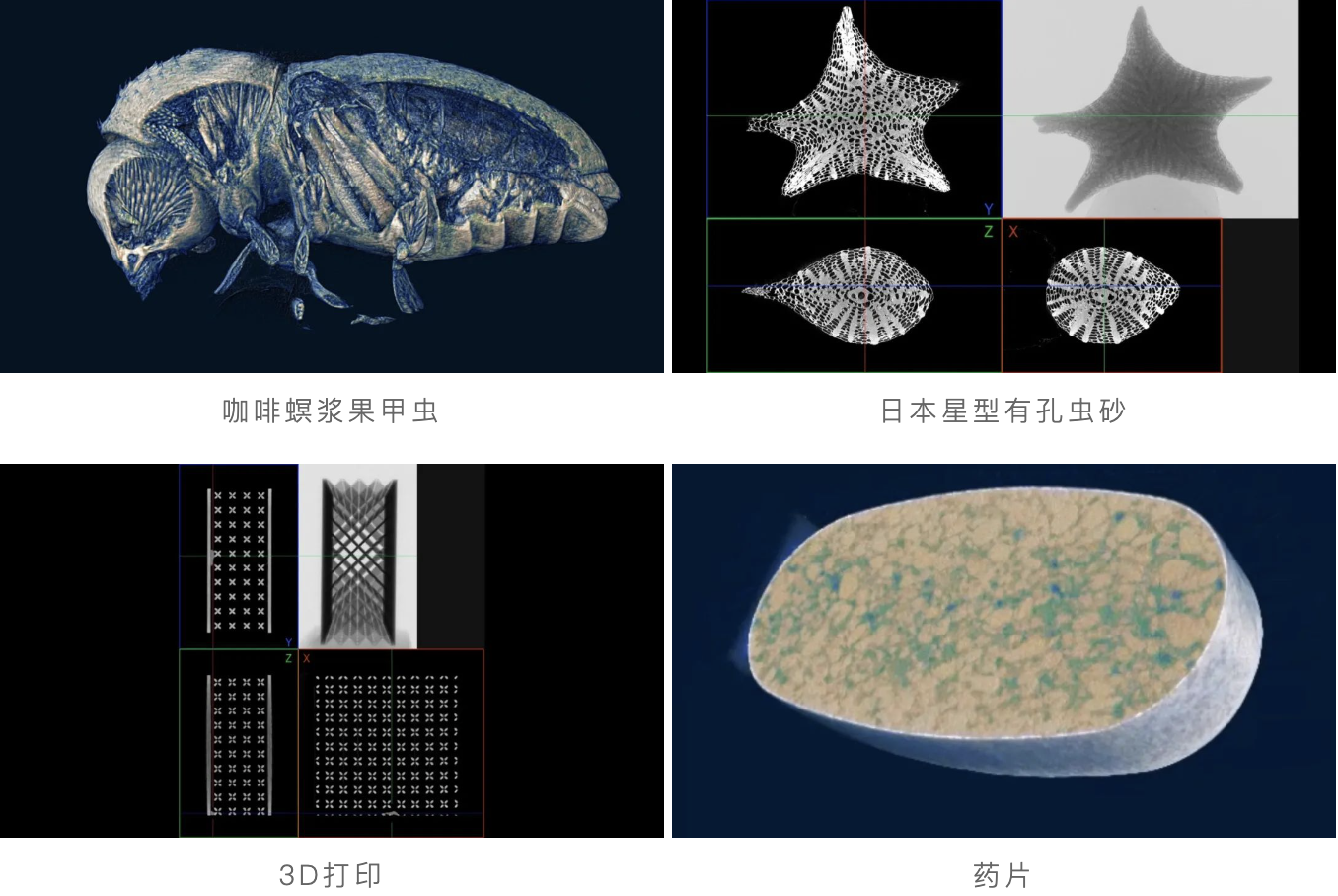

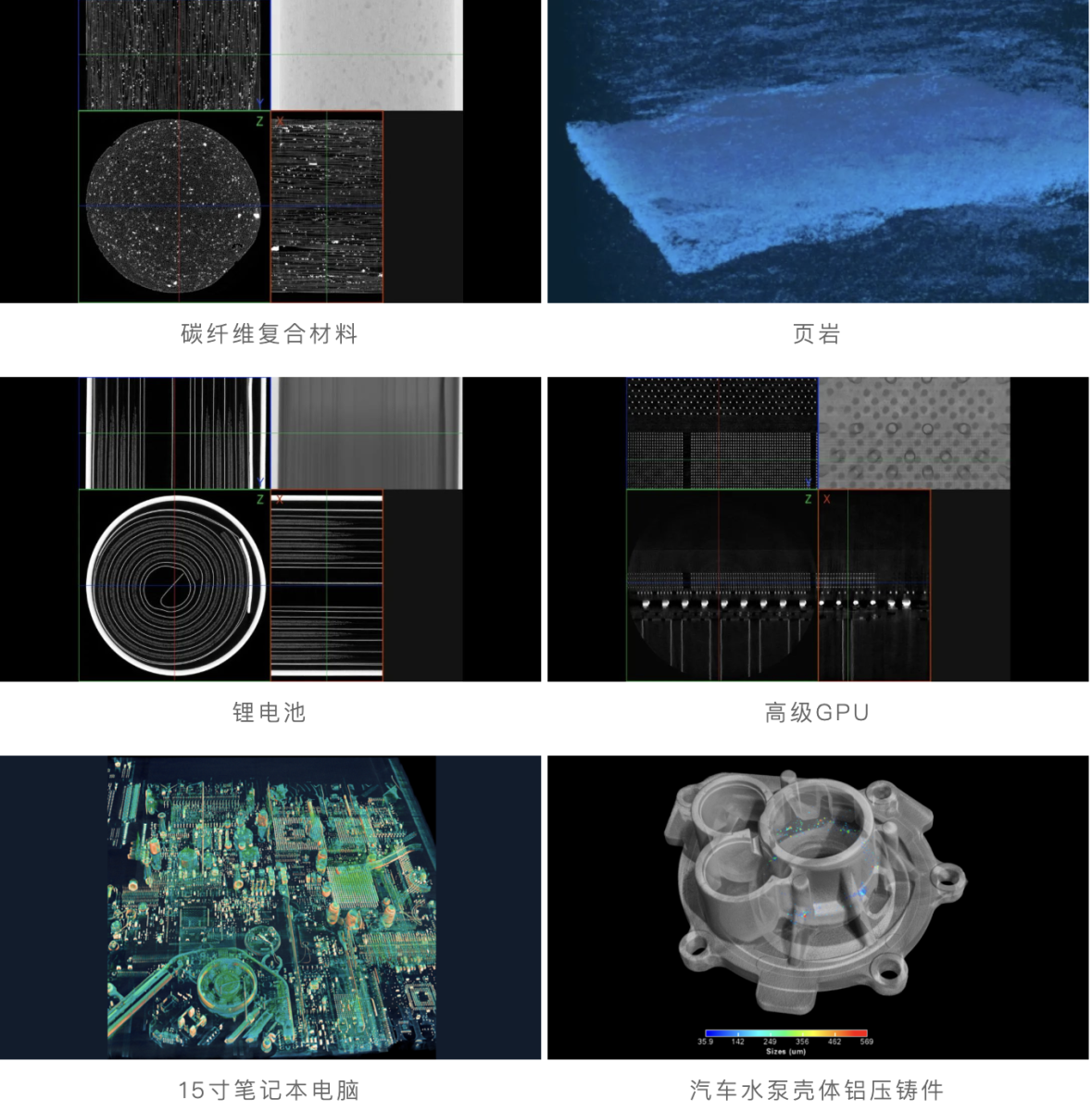

Neoscan 顯微 CT 技術因其非破壞性、超高分辨率和三維成像能力,成為科學研究和工業應用的工具。目前已經廣泛應用于骨科、農業、考古、3D打印、制藥、材料科學、地質、食品科學、電子半導體、鋰電、汽車制造、航空航天等行業,在觀測材料內部結構中發揮重要價值。

Neoscan 全球客戶

Neoscan 高分辨顯微 CT 深受科研與企業用戶青睞,特別是在亞洲和歐洲地區表現亮眼。包括清華大學、北京農學院、天津工業大學、深圳鉑科新材料股份有限公司、英國利茲大學、俄羅斯科學院植物生理研究所、芬蘭東南應用科技大學、柏林夏里特醫學院、盧布爾雅那大學、泰國瑪希隆大學 (Mahidol University)、卡塔爾大學等在內的高校、研究所和企業。

.png)

Neoscan,不只是一個品牌,而是一段科學家精神與工程技術的傳承。它用 40 年,只做一件事——讓看不見的世界,變得清晰可見。

免責聲明